前言:为深入学习宣传贯彻党的二十大精神,充分认识人才在全面建设社会主义现代化国家中的基础性战略性支撑作用,积极探索高等职业教育的发展方向和高素质教师队伍的培养方向,发扬优秀师德师风,党委宣传统战部特设“师德先锋”教师人物系列专题。此次专访人物为我校“教学名师”称号获得者、建筑工程学院尹竣。

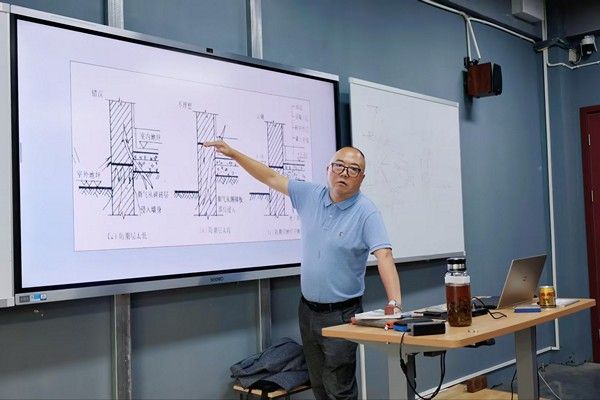

尹竣,室内建筑师、教授,建筑工程学院副院长,重庆端正装饰公司项目经理、设计师,兼职中冶南方工程技术有限公司重庆分公司副总建筑师。代表设计成果:四川宜宾会所、宜宾市狮子楼酒店室内装饰工程、重庆鲤鱼池邮政支局装饰工程等。主讲课程:装饰施工管理、建筑构造、建筑材料及施工工艺,全面负责建筑工程学院日常管理,一直致力于学院专业建设、专业发展、课程建设、学工建设等工作。主持市区级科研项目3项,及多项社会服务项目,主编出版“十三五”精品教材《建筑构造与施工图设计(互联网“+”微课)》,发表论文4篇,主持《“知行合一”校训下的“项目模块化”人才培养模式探索与实践》项目,获校级教学成果三等奖,2018年被评选为重庆艺术工程学院教学名师、优秀教职工,2020年被聘为重庆市1+X证书学习成果认证委员会专家、重庆市铜梁区社科智库专家。2019年被授予我校“教学名师”称号。

成都海关宜宾办事处规划及建筑设计方案(重庆惠庭都市建筑设计事务所)

问:

您从2011年进入我校从事教育工作至今,不知不觉已走过十多个年头。如何从一个来自企业的专家,成为教学名师、二级学院教学副院长、专业带头人,实现华丽的转身的呢?

尹竣:

我经常思考这样一些问题,它们伴随着我从教的始终:

“教师,对我而言,究竟是一个职业?还是一份事业?”

“教学的核心不是简单的知识输出,也不仅仅是教师风采的展现,更重要的是学生对知识的接受。”

“我们的教学能力永恒的评判,是我们的学生。”

“对职业应具备的能力认识越清晰,就越有助于提升我们的教学能力。”

“培养有职业能力的人对教师仍然是不够的,培养三观正确又具有职业能力的人,才是今天教师的使命和责任。二者不存在孰轻孰重,而应该并行不悖。”

“什么是因材施教?分析越精准,越不流于表面,越能够有针对性的制定教学方法。”

等等。

尹竣老师将这样的思考贯穿到教学工作、教学管理工作、教研教改工作中,在十余年的教育教学实践中,始终坚持党的教育方针,发挥职业生涯所积累的经验优势,逐步形成自己的项目化教学风格,面向全体学生,教书育人,为人师表,确立以学生为主体,以培养学生主动发展为中心的教学思想,重视学生的个性发展,重视激发学生的创造能力,培养学生的工作实践能力。

在学院工作方面,他全面主持建筑工程学院的教学工作、专业建设工作、课程建设工作。

他积极主持参加科研教改工作,2020年主持了市教委教研课题《以工作室为载体的现代学徒制人才培养模式研究与实践》、铜梁区科研课题《铜梁区生产性人文景观研究》,均已结题。2021年他又申报了市职教学会课题《墨班工匠精神对职业教育文化自信的时代意义研究》。他同时积极组织动员学院其他老师参与到教研、科研课题的申报和研究中。

2019年他被聘任为铜梁区社科智库专家,2020年被聘任为重庆市1+X证书学习成果认证委员会专家。

从教以后,他主编出版了“十三五”精品教材《建筑构造与施工图设计(互联网“+”微课)》,组织学院教师主编教材3本。

他总说:“教书育人,我永远在路上!”

问:

您看目前这严峻的房地产业发展趋势,对于专业发展,您有什么计划吗?

尹竣:

专业的跨界发展是我正在做的思考。如今的现状是城市化建设、房地产龙头开始下滑,我们学院的专业发展、就业方向也有调整,主要是横向发展。《健康中国2030规划纲要》里提到,在未来几十年,健康、康养将超过城市化建设,这个巨大的经济体量,在建筑方面的体现,将是升级换代,与康养建筑、长寿科技、生命长度的对接都需要融入进建筑的方向。另外,我院的古建筑专业,是中国文化非遗传承,非常有发展前景。专业发展紧密结合社会发展,也将带来学院发展的突破,我们的目标是培养出专业跨界的人才,来应变和适应多变的社会,促进学生成才成功。

听听同学们怎么说

2014级学生左汶鑫:

尹老师是一个非常有亲和力的老师,心思细腻,带班也非常认真负责。建筑构造课上尹老师带我们走出教室,到教学楼中去认识艺工,实地讲解构造做法和建筑规范,增强了空间想象和尺度感。中国建筑史课后尹老师组织我们制作斗拱模型,让我们真实认识到结构精巧、美妙绝伦的斗拱结构。

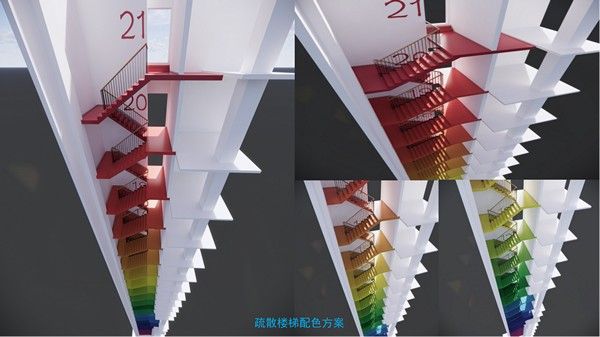

学生作品

大学三年课程很快就过去了,我进入到建筑装饰行业工作。在工作中时常遇到楼梯构造做法、卫生间结构下沉、建筑伸缩缝等建筑构造,心里总会略过一丝想法还好尹老师建筑构造课上讲过。测量古建筑时同事感叹着古建筑真美,“斗拱,是中国建筑上特有的构件,是由方形的斗、升、拱、翘、昂组成。斗拱的作用有......”不经意间我讲着尹老师在中国古建筑课上讲过的知识点。尹老师对我的影响是潜移默化的,不仅是建筑构造、中国建筑史,更多的是在授课过程中他的认真,对书本知识的扩展。

(文图/刘秋玲 编辑/刘秋玲 校对/李亚卿 审核/徐永恒)