蒲江飞仙阁摩崖造像

文/摄影 何长懋(工程造价2013.2班)

我的老家在成都蒲江县霖雨乡,境内植被茂密,气候湿润,有天然氧吧之称。距离我祖母家2.5公里的地方有个著名景点——飞仙阁摩崖造像,1961年被批准为四川省省级文物保护单位,2006年公布为第六批全国重点文物保护单位。

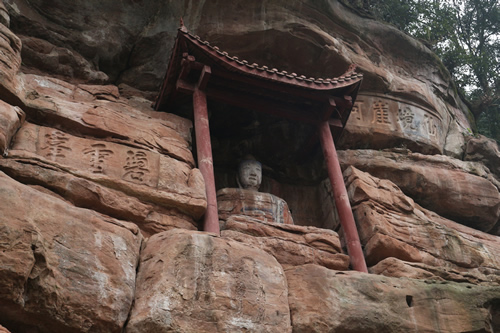

此地是成都通往朝阳湖的必经之地,也是西南丝绸之路成都通往雅安的古道。站在小桥上,可以看见石窟群分别位于右侧不高的飞仙阁和左侧公路的崖壁上,主要包括飞仙阁摩崖造像、龙拖湾摩崖造像。查阅资料记载,飞仙阁是蒲江沿蒲江河和临溪河岸14处两汉至唐宋的摩崖石刻造像群中规模最大、保存最完整的一处。从武则天永昌六年(公元689年)开始建造的飞仙阁92龛777尊摩崖佛雕,不但是四川省至今仍保存有盛唐时期佛教摩崖造像的地方之一,而且存有不少道教、西域文化的痕迹。从图片中可以清晰的看到,有部分佛像经历了2000多年的历史开始风化了,还有部分是在战乱和文革时期遭到了破坏,最让人痛心的还是被盗的9号龛造像,曾被载入《中国美术全集》、美国《亚洲艺术档案》,其价值无法估计。

在整个飞仙阁摩崖造像中,位于公路旁的8号龛内,是一尊5米高的弥勒佛坐式全身像,低平磨光肉髻,右手抚膝,左手横放在趺坐于半圆形石台的腿上,造像庄严,比例匀称。这里是很多人许愿、还愿所在,自然成为本地香火最旺的地方。大佛造像在四川摩崖石窟中极为常见,造像为各自石窟的空间焦点,大佛代表一种空间逻辑,更代表一种必须仰视的威严。

飞仙阁的摩崖造像都有许多的美丽传说,这些传说给这个拥有浓厚的佛教文化的地方增添了更多的神秘色彩。在我很小的时候,就曾听到过许多关于飞仙阁摩崖造像的传说。这次过年回老家吃了团年饭后陪祖母去上香,来到标有"飞仙阁"的牌坊前,和祖母边走边聊。当中她又给我讲了一个传说,讲的是一个有关金银的故事,当地老百姓都深信不疑。祖母告诉我,旧时本村一带男人干得最多的职业是石匠和挑夫,其余多是茶农,据说有几个挑夫挑茶叶去雅安,在飞仙大佛前过夜。晚上下起了大雨,一个挑夫梦到了飞仙大佛托梦之言:"千担担,万担担,当不到我胳肢窝下一罐罐。"什么意思?天一亮,这个挑夫爬上飞仙大佛,竟然用东西去戳大佛的腋下。他戳了一个洞,一只金鸭子钻出来,扑腾着展翅飞走了。但大佛腋下空着一个洞也不是办法,一个人得了病,说是大佛托梦了:要他修好大佛,并打整干净周围的一切。他做到后,病自然地好了。

古书里也有着类似记载, 明曹学佺《蜀中名胜记》卷十三云:"南十五里,莫佛镇。相传汉文帝时有莫将军征西南夷,归而学佛于此。其佛台前,石羊虎尚在,居民往往于其处得金银。"

这样的传说还有着许多,一代一代地往下传,就这样影响着一代又一代人。据说文革中,造反派破坏了一些小佛像,但谁也没有去动飞天大佛。我觉得,村民称之为飞仙大佛,同样包含了对莫公飞仙的艳羡,只不过他们把这样的寄托也放到了释迦牟尼身上。

如今,一根碗口粗的树根在飞仙大佛的胸前蜿蜒,成为善男信女"挂红"的天然所在。佛像两侧以两根巨大的木柱撑住山崖,反而加深了径深,洞顶光线很暗,很难看清佛祖的目光投向何处……从飞仙大佛前行五十米,到达玉皇观,半山腰是飞仙阁八景之一的漏米婆婆半身造像,婆婆无手,但脸型依然具有菩萨逐渐中土民间化的特征,温存而悲悯。

回到祖母家后我意犹未尽,又独自一人来到了飞仙阁。当时只有我一个人,周围格外的安静,我贮立在苔色斑驳的石佛前,和石佛的目光久久相视。突然间一个壮观的场面浮现在我眼前,我仿佛看到了唐代鼎盛时期工匠们在此造像时的盛景。这些造像做工精细,造型优美,每一尊佛像的肢体比例都是那么的恰到好处,自然天成,面部丰满圆润,每一道雕刻和每一笔色彩都能看出古代人们的智慧。在回家的路上想我了很多,心里仿佛接受了洗礼一样,对佛教文化也有了更进一步的了解。

原载《艺术工程人》2014.03.15